Mit der Verleihung des UNESCO-Welterbestatus für das jüdisch-mittelalterliche Erbe Erfurts im September ist die jüdische Geschichte und Kultur Thüringens nun endgültig überregional, international in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Bereits 2021 war das im Rahmen des Themenjahres „Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“, eingebettet in das bundesweite Themenjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“, der Fall. Auch Gotha kann auf eine lange jüdische Stadtgeschichte zurückblicken, die mit der Erwähnung des in Köln lebenden Jakobus aus Gotha im Jahr 1235 ihre Anfänge in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts hat. Gotha ist damit mit Eisenach nach Erfurt die Thüringer Stadt mit der ältesten jüdischen Geschichte. In den letzten Jahren hat sich in Gotha die Stiftung Schloss Friedenstein intensiv der Vermittlung der neueren jüdischen Stadtgeschichte, besonders mit Blick auf deren Auslöschung während der NS-Zeit und den Holocaust, und einer umfassenden, zeitgemäßen Erinnerungskultur gewidmet. Erwähnt sei hier beispielhaft das 2021 am Gedenkort für die Gothaer Synagoge initiierte, überregional wahrgenommene Projekt „Die Gothaer Synagoge lebt.“

Wir fragen daher:

1. Wird, ausgehend von der Verleihung des Unesco-Welterbestatus für das jüdisch-mittelalterliche Erbe in Erfurt, in der Stadtverwaltung erwogen, auch in Gotha die jüdischen Stadtgeschichte sowohl auf wissenschaftlichem als auch auf touristischem Gebiet stärker einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln? Immerhin verfügt die Stadt Gotha in der historischen Innenstadt über eine Reihe architektonischer Zeugnisse der jüdischen Geschichte, die das Stadtbild markant prägen. Diese sind zwar einer historisch interessierten Gothaer Öffentlichkeit bekannt, bleiben auswärtigen Tourist*innen jedoch vergleichsweise verborgen. Neben dem Gedenkort für die 1904 eröffnete Synagoge im Altstadtforum mit der Jüdenstraße und dem Augustinerkloster mit seinem Umfeld als dem Zentrum der mittelalterlichen, ersten jüdischen Gemeinde zählen dazu u. a. das vormalige Moses-Kaufhaus – das im Bauhausstil errichtete frühere Kaufhaus Conitzer – und die stark durch die repräsentativen Bauten der jüdischen Honoratioren Dr. Leo Gutmann (Rechtsanwalt und Notar), Dr. Heinrich Kunreuther (Rechtsanwalt und Notar) und Dr. Richard Ruppel (Augenarzt) geprägte Friedrichstraße, um nur einige Beispiele zu erwähnen. Darüber hinaus existiert eine vielfältige, facettenreiche jüdische Stadtgeschichte, die hier ebenfalls beispielhaft aufgeführt ist: - Die Mitwirkung des Kaufmanns Levi Lazarus aus Osterode an der Gründung des Gothaer Waisenhauses im Jahr 1700. Seine Niederlassung in Gotha bildete zugleich den Ausgangspunkt für die Entstehung der zweiten jüdischen Gemeinde Gothas.

- Die Auftritte des portugiesisch-sephardischen Musikers, Komponisten und Pantaleonspielers Georg(e) Noëlli/Noel (um 1727-1789) am Gothaer Hof in den Jahren 1765 und 1777. Noëlli, der sich im Rahmen von Konzertreisen zeitweise in England aufhielt, war auch mit Georg Friedrich Händel bekannt.

- Der zeitweise Schulbesuch von (Israel) Johann Stieglitz (1767-1840) am Gothaer Gymnasium illustre, dem Vorgänger des Gymnasium Ernestinum. Der in Arolsen geborene renommierte Mediziner und Autor stieg später zum leitenden Beamten der Medizinalverwaltung des Königreichs Hannover auf. Der Freund Wilhelm von Humboldts war als Hof- und Leibarzt der Kurfürsten und Könige von Hannover in

dieser Funktion gleichzeitig für drei englische Könige tätig.

- Giacomo Meyerbeers Beziehung zum Gothaer Herzogshaus und nach Gotha seit den 1830er Jahren. Der weltweit bedeutendste Opernkomponist des 19. Jahrhunderts (1791-1864) und Schöpfer der „Großen Oper“ besuchte mehrfach die Residenzstadt. Mit seiner Oper „Robert der Teufel“ wurde 1840 der Neubau des Gothaer Hoftheaters eingeweiht.

- Der Aufenthalt von Ludwig Reinhold Walesrode, geb. als Ludwig Isaak Cohen (1810-1889) 1863 bis 1866 in Gotha. Der in Preußen politisch verfolgte Journalist und Schriftsteller war ein wichtiger Vertreter der deutschen Demokratiebewegung von der Zeit des Vormärz bis in die Kaiserzeit.

- Das Wirken des international renommierten Numismatikers und langjährigen Leiters des Herzoglichen Münzkabinetts Prof. Behrendt Pick (1861-1940) in Gotha.

- Das Wirken der Schwestern Mika-Marie Strakosch-Freytag (1875-1959) und Hermance Matzner (1878-1956) in Gotha-Siebleben. Zeit ihres Lebens setzten sie sich für die Bewahrung des Andenkens ihres Stiefvaters, des Schriftstellers Gustav Freytag (1816-1895), ein.

- Gotha als Geburtsort der international bekannten Künstlerin Milein Cosman (1921-2017). Ihre Gemälde, Aquarelle und Grafiken sind in den bedeutendsten englischen Kunstmuseen zu finden. 1949 porträtierte sie Konrad Adenauer und die Mitglieder der ersten Bundesregierung.

- Das Tagebuch der Gothaer Schülerin Eva Schiffmann (1912-2013). Das außergewöhnliche Zeitzeugnis der Gothaer Stadtgeschichte für die Jahre 1925 bis 1930 dokumentiert aus Sicht einer jüdischen Jugendlichen das Leben in der einer thüringischen Kleinstadt während der Weimarer Republik.

- Das Wirken des sozialdemokratischen Kreisarztes und Zionisten Dr. Fritz Noack (1890-1968). Der einzige jüdische Kreisarzt in Deutschland war 1919 bis 1933 in Gotha tätig und später maßgeblich am Aufbau des Gesundheitswesens in Israel beteiligt.

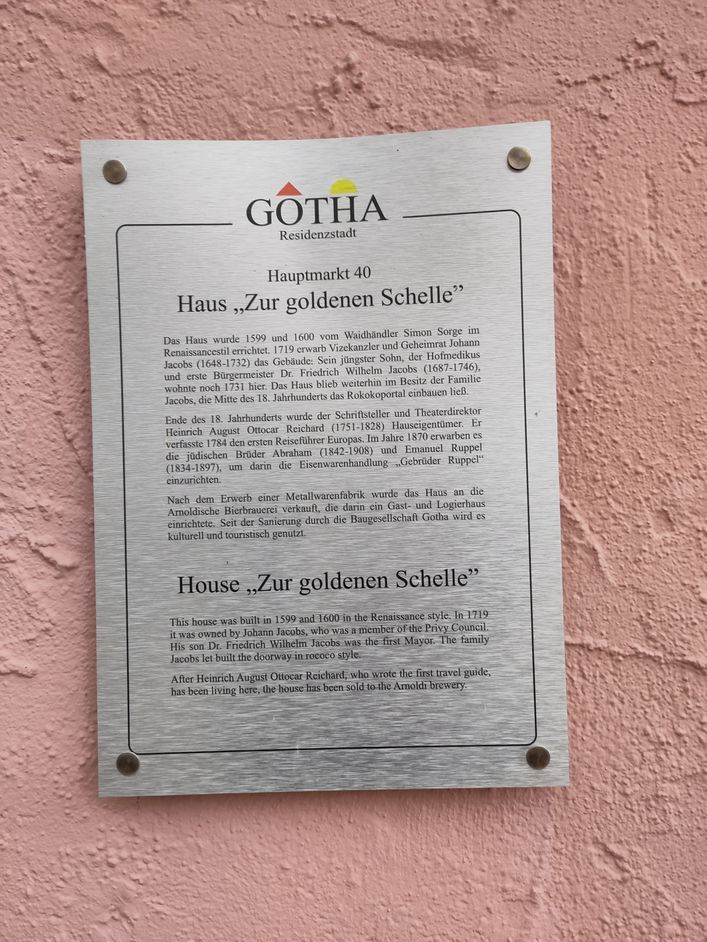

- Die Metallwarenfabrik der Gebrüder Ruppel, das wichtigste jüdische Unternehmen der Stadt Gotha, als Wirkungsort der Bauhauskünstlerin Marianne Brandt während der Jahre 1929 bis 1932.

- Beziehungen zu Gotha besitzen auch Gustav Mahler (1860-1911), einer der bedeutendsten Musiker seiner Zeit, sowie Max Reinhardt (1873-1943), Schauspieler, Theaterregisseur, Begründer der Salzburger Festspiele und einer der bedeutendsten Bühnenkünstler des 20. Jahrhunderts.

2. Welche Rolle kann dabei zukünftig die Stiftung Schloss Friedenstein übernehmen, die als herausragende wissenschaftliche Einrichtung in Thüringen über die notwendigen personellen Voraussetzungen verfügt?

3. Wie kann die KulTourStadt Gotha als städtisches Unternehmen mit ihrer Kompetenz in der touristischen Vermarktung verstärkt in die Präsentation der jüdischen Stadtgeschichte eingebunden werden?

4. Ist beabsichtigt, die Aufarbeitung und Präsentation jüdischer Geschichte in Gotha als Teilaufgabe des Gothaer Stadthistorikers in enger Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Akteuren umzusetzen?

Kann der Stadthistoriker das dort bereits vorhandene Wissen bündeln (Stichwort: Netzwerkaufbau, -treffen, Präsentation) bzw. perspektivisch eine Opfergedenken-Datenbank (Internetseite) initiieren?

Denn seit vielen Jahren existieren in Gotha eine Reihe ehrenamtlicher Aktivitäten, die sich mit der Erforschung der jüdischen Stadtgeschichte beschäftigen. Deren Anbindung an öffentliche Institutionen und Stellen stärkt die öffentliche Wahrnehmung des Themas immens. Auch mit Blick auf die aktuell stattfindende Erarbeitung einer modernen, zeitgemäßen Stadtgeschichte, mit der Gotha in Thüringen eine Vorreiterrolle einnimmt, wäre dieser Schritt folgerichtig.

Damit könnte gleichzeitig eine Aufarbeitung der Geschichte des Antisemitismus in Gotha erfolgen, der mit dem 1940 zum Ehrenbürger ernannten Kartograf Prof. Paul Langhans (1867-1952) – seit 1931 NSDAP-Mitglied, Führer des antisemitischen Deutschbundes und Herausgeber der Zeitung "Der Antisemit" – einen prominenten Wegbereiter besaß. Sein langjähriger starker propagandistischer Einsatz wird zudem dadurch deutlich, dass Gotha bereits zu Beginn der NS-Zeit als eine von zwei deutschen Städten über eine Rassebücherei verfügte.

Weitere Beiträge

Grünes Büro

Lucas-Cranach-Straße 5

99867 Gotha

Bürozeiten

Montags von 16 bis 18 Uhr